HISTORIA DEL PERFUME EN ESPAÑA. AL ÁNDALUS

Fue a partir del año 143 de la Hégira (760 d.C.) cuando los

árabes más eminentes empezaron a sustituir las tradiciones orales con las que

solían transmitir su historia por el soporte escrito. La memoria y percepción

subjetiva de los acontecimientos dejo paso a la indeleble grafía de la

escritura, de esta manera los árabes no solo dejaron testimonio de su propia

experiencia vital, sino que ayudaron a transmitir el pensamiento de la

antigüedad grecolatina. Buena parte de este acerbo se hubiera perdido para

Occidente si los sabios musulmanes no se hubieran ocupado de activar su poso y

transmitirlo a través, entre otros, del territorio de al-Ándalus. Astronomía,

astrología y matemática ocupan aproximadamente la mitad del capital científico

recuperado del pasado, pero no hay que perder de vista a la medicina árabe,

cuyas traducciones de los textos clásicos eran más fiables que las latinas. Las

fuentes no solo se preocuparon de completar al antidotario, rellenando sus

lagunas con los conocimientos pretéritos, sino que también se comprometió con

los formulados que hicieran posible su prescripción y toma, recuperando el

extenso recetario de pastillas, bebidas, linimentos, electuarios, polvos,

píldoras, decocciones, gargarismos, pesarios, cataplasmas y supositorios,

ungüentos, aceites, fomentos, embrocaciones y lociones. Esta base empírica les

permitió desarrollar también formatos propios como los julepes ─ mezcla de

jarabe y agua destilada ─, jarabes y elixires. Abogaron por el recubrimiento de

las píldoras con oro y plata e introdujeron el cristal como objeto esencial en

la farmacia por su trasparencia, estabilidad y limpieza. Aspecto este último en

el que un sabio como Avicena insiste con tenacidad, consciente de la alteración

en el resultado final de las fórmulas debido a la contaminación no prevista.

Otro tanto debemos de decir de la alquimia, etapa previa al estudio y

transformación de los materiales vía sublimación, condensación o destilación,

siendo la civilización árabe el hilo conductor por su posición geográfica y por

los frecuentes contactos con el medio y el extremo oriente, aprovechando la

natural inclinación de los sabios chinos por el estudio de los minerales. Es

imposible pasar por alto la obra de Dioscórides: De Materia Medica como

precursora de la farmacopea, inspiradora en parte de la botánica geopónica

islámica responsable de la activación de la agricultura y de su explotación,

así como el estudio de los llamados simples, principios activos por sí

mismos e incorporados a la farmacopea y la química con numerosas aplicaciones

prácticas en el textil, la industria de la piel y la cosmética. Esta última, y

aunque carezca de base descriptiva sólida y científicamente consistente,

alcanza por mera praxis unas cotas elevadísimas de competencia y resolución

gracias a la implementación que de ella hicieron numerosos eruditos árabes y

andalusíes. El primer libro sobre historia de la farmacia, en torno al siglo X

fue Kitâb al-dukan de Said ibn

Abd Rabbi-hi que murió en Córdoba en el año 954.

Los árabes utilizaron la Península como plataforma para

introducir el papel en Occidente, siendo la ciudad e Alcira en 1071 donde al

parecer se elaboró por primera la pasta de papel. También las ciudades de

Córdoba, Sevilla y Almería fueron pioneras en la elaboración de la seda en

Europa. Conocían bien el valor del perfume; Ibn Battuta (1304 ca 1368),

tangerino, que peregrinó cuatro veces a La Meca, sabía que unos pocos

frasquitos de aroma valían tanto como el oro. Ibn Battutta no fue solo un

devoto musulmán, fue un viajero excepcional cuya epopeya medieval ha quedado en

parte mediatizada por la popularidad de los hermanos Polo, los más de cien mil

kilómetros recorridos a lo largo de sus numerosos viajes reclaman el

reconocimiento que la historia oficial le ha escamoteado. Viajó por todo el

Golfo Pérsico, Constantinopla, India, Ceilán, China, también por la España

musulmana. Partiendo de Ceuta se adentró

el continente negro hasta Sudán y Malí en una tierra en la que los viajeros no

precisaban llevar cargamento alguno, ni monedas, ni oro ni plata, ni víveres,

solo unas cuentas de vidrio, sal y perfumes (clavo, almáciga e incienso) con

eso pagan todo. Lo dejan en el suelo se retiran y al poco empiezan a aparecer

hombres de color que pagan en oro la mercancía depositada en el suelo A esta

práctica se la conocía como el comercio

silencioso y los perfumes se

pagaban muy bien.

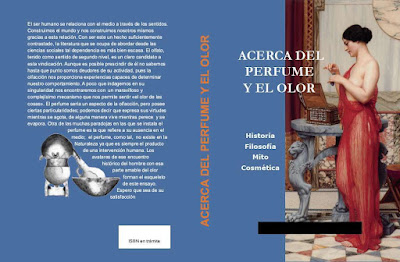

Entradas(post) sobre la historia del Perfume publicados hasta la fecha

- El Perfume. Los perfumes. Historia del Perfume (I)

- Filosofía del Perfume. Olor y olfato. Historia del Pefume (II)

- El Perfume en Egipto. Historia del Perfume (III)

- El Perfume en Judea. Los olores de la Pasión de Cristo. Mesopotamia. Historia del Perfume (IV)

- Perfumes en Grecia. Entre el mito y la realidad. Historia del Perfume (V)

- El Perfume en Roma. Primera Parte. Historia del Perfume(VI)

- Aromas y perfumes en la Antigua Roma. Segunda Parte. Historia del Perfume(VII)

- Historia del Perfume en España: los aromas de al-Andalus. Historia del Perfume(VIII)

- Olor de Santidad. Perfumes Sagrados. Incienso y Mirra Historia del Perfume(IX)

- Perfumes, esencias y aromas en la antigua India. Parte Primera Historia del Perfume(X)

- Perfumes y olores en La India (Parte II). Historia del Perfume(XI)

- Aromas de La India. La esencia del Kamasutra. La esencia del Rey Bhoja Perfumes y olores en La India (Parte III). Historia del Perfume(XII)

|

| A la venta en Amazon |

Revisado el 4 de septiembre de 2017

Continuará...

.jpg)

.jpg)

.jpg)